2003年8月7日,建设中的中关村西区

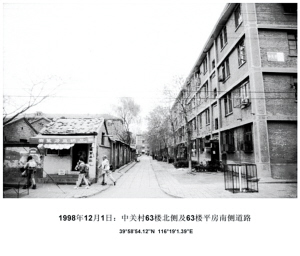

1998年12月1日,中关村63号楼北侧

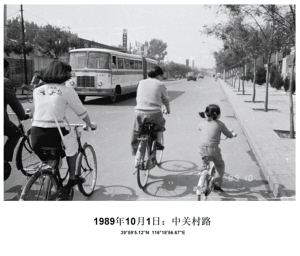

1989年10月1日,中关村路网络截图

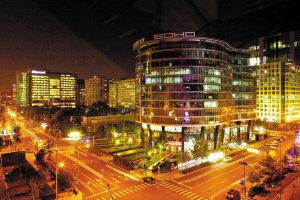

北京中关村SOHO夜景 IC 图

●编者按

正在谋划跨越发展的新昆明,主张解放思想,为发展抛开思想窠臼。因而更需拓宽视野,学习国内先进城市的发展经验。

首都北京容纳着中国电子科技发展的核心。曾经一穷二白的中关村里,如何诞生中国硅谷之梦?天津究竟凭借什么大项目而快速发展,其纵横的物流业、正在开发的金融服务业对这个海滨之城有多大影响?西南之成都,意图使公平与和谐呈现在快速变革的城乡之间,成都还有什么创新事业正在发展?

近日,都市时报特派三组记者北眺京津蓉,锁定三大城市的城市规划与城市治理经验,观察经济园区建设和城市绿化与环保以及协调城乡统筹发展的经验。

从今天起,都市时报推出系列报道《北眺三城·京津蓉城市发展启示录》,以三城之发展经验以飨昆明。

20世纪80年代初,一批城市科技人员借鉴美国波士顿128号公路园区的模板,“打破铁饭碗,甘愿端着泥饭碗”,只为心中的“中国硅谷”梦想。

这个最初的北京“技术扩散区”,经历了诸多怀疑与问询后,终获国务院肯定,1988年批准建立“中关村科技园区”。

经过 20余年发展,中关村一次次刷新中国电子产业历史的标杆。与此同时,曾经氛围浓厚的“电子摊贩集聚地”也面临向高端产业和技术创新方向的转型。

在政府新政策的扶持和自身新目标的带动下,中关村要如何实现新技术力量的生生不息,真正实现最初的“中国硅谷”梦,全世界拭目以待。

科技中心与电子卖场同在

以钢筋混凝土、玻璃幕墙构建的一栋栋大厦排布在道路两旁,建筑外立面上写着公司名称,随意一抬头,便可能看到一个熟悉的公司名字,这就是构成中关村面貌的表征之一。

“中国的高科技中心”、“聚集了中国顶级的学府和最优质的人才资源”、“高端产业功能区”……10余年来,中关村聚集了以联想、百度等为代表的高新技术企业近2万家,形成了以电子信息、生物、新材料、先进制造、航空航天为代表,以研发和服务为主要形态的高新技术产业集群。每年,来自海内外的参观考察团踏破门槛。

然而,中关村也毫不掩饰除了科技中心以外的另一面——电子卖场。

路面并不洁净,送货车总是将包装袋、纸等撒落在拥挤的街道。两旁的大小铺面播放着流行歌曲,接连不断的柜台卖着同样的产品,购买者被拥挤到眼前的选择,弄得眼花缭乱。拥挤的道路上,发传单的吆喝声充斥在大厦卖场间,在今年刚刚开春的寒风中,肩扛显示器的年轻人忙碌穿梭。

在海淀中关村高科技广场2号,理想国际大厦里的工程师们,不少人都在大学期间,在西面的“海龙”、“鼎好”等大型电子卖场里,攒过电脑,淘过盗版盘。

一度,人们看到,除却那些明星企业,中关村的大部分公司仍在利润边缘苦苦挣扎,这里是创新的中心吗?更像是电子产品集散市场。

超级大卖场成形

知名财经作家凌志军书写了从1980年到2006年的中关村历史。在他眼中,中关村在创新之路上蹒跚而行的曲折历程,大致反映了中国崛起的真相。

20世纪90年代末,韩旭进入中关村四海市场经营电脑生意时,只能从一些小的电脑配件经营起步。在他的记忆里,那时的中关村像是城乡结合部,周围都是平房,最高的建筑是10层左右的四通大楼,在卖场门口蹲着等活儿的“黑车”司机,到处都是帮忙拉货的板车。

“中关村就是一个超级大卖场,一个IT产品集散地。一些农民工捧着盒饭在摊位边蹲着吃饭,嘴里谈的却是几万元的生意。”但那个时期的中关村,市场管理混乱,走私现象非常严重,因走私消亡的信通就是当时的一个典型代表。

1998年,在中关村的核心地区海淀供销合作社旧址上,崛起一座标志性建筑——海龙大厦,总面积7.3万平方米,是原来海淀区供销合作社的26倍,门牌号是中关村大街1号。

1999年12月18日,海龙正式开业。海龙集团彻底脱离了传统的商贸业务,跨入电子卖场行业的同时,中关村也宣告结束以小型电子市场为主的格局,形成以海龙、硅谷、太平洋电子卖场老三强鼎立的时代。

“电子一条街”经历坎坷

中关村这种电子卖场与IT研发相结合的现状的形成,要追溯到它最初的孕育冲动。按凌志军的说法,象征着一种民间力量的崛起。发展早期,政府基本没有介入。

作为中关村的第一位创业者,中国科学院研究员陈春先和时任中科院物理研究所所长管惟炎的矛盾,响起了中关村民间力量崛起的第一声雷。

1980年10月23日,陈春先在中关村率先创办了第一个民办科技机构北京等离子体学会先进发展技术服务部。其基本原则是:科技人员走出研究院,遵循科技转化规律、市场经济规律,不要国家拨款,不占国家编制,自筹资金、自负盈亏、自主经营、依法自主决策。

“我决定,从明天起离开计算所。最好是领导同意我被聘请走。聘走不行,借走!借走不行,调走!调走不行,辞职走!辞职不行的话,那你们就开除我吧。”陈春先的同路者王洪德则干脆在中科院计算机所的一次会议上发出豪言。

陈春先找到的借鉴模式,正是美国波士顿128号公路以及硅谷。紧随他之后,越来越多的城市科技人员加入到“打破铁饭碗,甘愿端着泥饭碗”的队伍中,在中关村实践着IT技术的研发和销售。

“市场交易模式”是中国改革开放最先冲破计划经济的排头兵,有一些电子产品从国外进来却没有渠道,一些有前瞻性的商户就开始做小摊位、路边店,这才慢慢有了电子卖场的雏形。

“柳传志最开始也是做这种店起家,后来开始做技术,才有了今天的联想。”海龙董事长鲁瑞清说。

到1984年,以四通、信通、京海、科海为代表的一大批民营科技公司先后成立,加上其他满足本地购买需求的店铺,中关村“电子一条街”雏形显现。

然而,就是这最初的规模,也经历了诸多纷争与坎坷。以至于到今日,老一辈的创业者总是告诫年轻的创业者:今日的商业环境,并非从一开始便有,而是一步步争取来的。

偷税漏税、乱发奖金、败坏既成的科研秩序、非法套取外汇等举报信直送相关部门。最初的那些年,围绕“电子一条街”的各种批评和争论,就未平息过。

1985年至1987年,一批又一批调查组人员进入中关村,牵涉到的调查项目包括资金、贷款、银行、税收、外事、立法问题等。

终于,1988年3月7日,中央财经领导小组的成员讨论第四次的调查报告,当场同意建立一个科学技术园区。

各类大型电子城博弈

20余年来,人们从未停止过对这片区域的期望:连带着附近的清华大学、北京大学、中国科学院等,一同创造“中国的硅谷”。

在某些方面,中关村确实持续让人看到希望,尤其乘着20世纪90年代初改革开放的风潮,涌现出一大批创业者。中关村开始刷新一系列中国科技地域标杆历史。出现以联想、方正为代表的高新技术企业上万家。

“aigo爱国者”便是这一批创业风潮中的典型之一。创始人冯军,1992年毕业于清华大学土木建筑系,放弃了一家国企提供的外派出国工作的“铁饭碗”,带着母亲给他的220元钱,开始了他在中关村的创业梦。

13年历经风雨,拉过板车,卖过电脑机箱,最终成功地创造了民族IT品牌神话“爱国者”。在冯军带领下,华旗资讯营业额连续10年每年保持稳定增长,其移动存储产品、MP3、显示器稳居国内市场前三。

在中关村理想国际大厦第11层、一家员工平均年龄只有27岁的公司里,每天早上都要喊上一句响亮的口号:“让aigo早日成为令国人骄傲的世界品牌。” 对这家以数码产品为输出终端的本土高科技品牌企业来说,理想和奋斗,时刻浇灌着他们的希望,而过去那些盗版、攒机,有时也仅仅成为这曲协奏上的断点。

与此同时,持续得到国家政策认可和扶持的中关村,其发展早已超越了最初的“电子一条街”,取而代之的是各类大型电子城的博弈。

然而,随着极速扩张的卖场,各种疯狂的竞争显现,不诚信经营行为不断涌现。中关村浓重的商业尴尬引来外界诸多质疑:中关村是否早已偏离最初的陈春先们梦想中的中国硅谷梦?高科技的中关村体现在哪里?

卖场繁荣的表象后面,是观望者们的深深忧虑。业内人士还深知,即使是看起来不错的商业销售额,其背后也包含着电子卖场的“恶性”扩张。没有利润空间支撑,缺乏消费者的大量需求,更多的人、公司是在这里做贸易、组装机器、炒货,而相继带来的也是餐饮行业在中关村的兴起。

中关村电子卖场的商业竞争,一度成为媒体热心跟踪的新闻卖点。“走火入魔”的商业化模式则让围观者们失望:“硅谷”不过是中关村的乌托邦之梦。

退市还研回归高端

正如凌志军所说:中关村是我们国家的一个缩影。在20世纪的最后20年里,这个国家打碎了精神枷锁,战胜了饥饿,又让自己成为全世界最大的“制造车间”;在21世纪的第一个10年,它急切地渴望拿下新技术的高地,把“中国制造”变成“中国创造”。

时至今日,没有任何迹象表明管理者们在放弃努力。梦想仍在延续。每天接待来自海内外各种参观考察团的中关村,背后正在悄然进行着12年来的再次变革。

2009年7月23日,海淀区政府发布的“关于加快推进中关村西区业态调整的通告”中有段这样的表述:中关村西区定位于建设成为创新要素聚集功能区,不鼓励电子卖场、商场、购物中心、餐饮等业态在本区域内发展。

上述通告更为明确地指出,中关村西区东起中关村大街、西至苏州街、北起北四环路、南至海淀南路,规划占地95公顷,公共建筑规模约250万平方米。功能定位于以技术创新与科技成果转化和辐射为核心,以科技创新服务为重点,以高端人才服务、中介服务和政府公共服务为支撑的创新要素聚集功能区。

2010年,中关村开始调整业态,海淀区出台文件,提出建设中关村需要站在全球高度来看,要把中关村打造成为全世界的知识创造中心、技术创新中心,将电子卖场逐步退出,大力发展高新企业,并吸引国内外总部企业前来落户,走科技创新之路。

海淀区政府发布消息称,2011年内,海龙、鼎好等大厦的商业面积要下降至50%以下;2012年内,中关村购物中心商业面积至少压缩3万平方米。

这个重科研轻商业的信号,被人们简称为“退市还研”。

这样大刀阔斧地重新规划与搬迁不是第一次。早在上世纪90年代末,商业肆虐已让政府下定决心重新规划一次。

1999年确定建立中关村科技园后,从四环路中关村一桥到黄庄路段重新规划,拓宽道路,拆除了两侧的老旧房屋。大约半年时间,4000余户居民搬走,200余个单位,包括区委、区政府、公安分局等被搬离,代之以一座座崭新的高楼大厦。

这种秩序似乎并没恒久持续。近年,中关村再度遭遇商业发展过快带来的阵痛。回归高端与科研,再次被提上日程。

曾经,中关村的电子卖场冲出一批如冯军一样的创业神话制造者;而今,商业业态的整顿令部分人担心,今后的冯军们不会在中关村卖场出现了。

的确,中关村的神话因为冯军们而更加声名远扬。有的人看到冯军的成功,仅仅盯着他过去“攒机人”的道路,而忽略了冯军在中关村创业的背后,是在中关村聚集的国内最为丰富的科技、人才、信息、技术资源。

众多“海归”让中关村度过冬天

与低端业态比例的削减相对应的,是高科技产业和人才的引入。

在很多人眼里,总投资超过28亿元的微软大楼,是中关村向知识型经济转型的时代象征。

据了解,以甲骨文、IBM等公司为代表的世界500强企业已有70余家在中关村设立研发机构。中关村重点培养企业中有4家为千亿级别、25家为百亿级别。

国务院关于建设中关村国家自主创新示范区的批复中,明确提出将中关村打造成具有全球影响力的科技创新中心,吸引高层次人才到中关村创新创业。

此外,中央人才工作协调小组制定的关于实施海外高层次人才引进计划的意见(千人计划)中,计划在未来的5到10年内,为国家重点创新项目、重点学科和重点实验室、中央企业和国有商业金融机构等,引进2000名左右人才并有重点地支持一批能突破关键技术、发展高新产业、带动新兴学科的战略科学家和领军人才来华创新创业。无疑,这些人才,多数能为中关村所用。

在一系列利好政策的背景下,中关村自身亦积极主动,吸引海外学人来到中关村。

2009年11月,北京市委常委赵凤桐“空降”海淀,担任区委书记。这是市委常委首次出任区委书记,被外界视为非常规的人事调动。当时,市委副书记王安顺表示,这是市委为了从体制和机制上加强对海淀区和中关村的领导。

“说句老实话,中关村官员是我接触到的最好的政府官员。”凌志军感觉,中关村管委会大楼里的景象和其他很多政府机关并不一样,已有了真正服务型政府的模样。

1998年11月,李开复率领两个留学生进入中关村创办微软中国研究院,留下一句当时人们还将信将疑的话:“今后5年将会形成留学生归国潮。”

两年后的夏至,中关村留学人员创业服务总部成立,中关村硅谷联络处也在美国挂牌。

留学人员创业服务总部负责人夏颖奇承诺,凡有留学生回国考察创业环境,他和同事都会去机场接机。

他没有食言,为了把两个从美国回来的留学生安顿下来,夏颖奇和属下忍着胃病和糖尿病,冒雨等了5个小时的飞机。

凌志军援引的数据显示,从2002年春天到2003年秋天,有16510名留学生来到中关村访问,其中3800人留了下来,比过去20年的“海归”还要多。他们每天注册2家公司,把留学生企业总部增加到1785家。正是为数众多的“海归”,让被互联网实验室董事长方兴东等批评者唱衰的中关村度过了互联网的冬天。

打出科技金融“组合拳”

同样是为落实国务院和北京市2009年关于建设中关村国家自主创新示范区的批复,中关村发展以科技金融为重点的新业态更是备受瞩目。

中关村打出了股权激励、重大科技专项经费列支间接费用、科技金融、政府采购等先行先试政策“组合拳”,力争成为投资密集、交易活跃的中心区。

作为中关村国家自主创新示范区核心区的海淀,为了吸引PE和VC进入,对进驻的PE及其相关企业将给予租金补贴支持。通过努力,科技金融业态在西区悄然兴起,西区已聚集科技金融机构50余家。

潘石屹正是认准这一契机,迎合海淀区的需求,将SOHO中国在中关村收购的大厦命名为PE大厦,这栋位于新浪和微软中间的大楼,被专门定位为股权投资机构提供集中办公场所的写字楼。短时间内,大厦里1.5万平方米的办公面积,被近40家私募股权投资机构“抢占一空”,其中包括鼎晖投资、德同资本、纽约太平洋等国内外知名PE/VC机构。

PE大厦成了潘石屹在中关村赚得的第一桶金。

大厦内部设置科技金融展厅,是了解园区多层次资本市场体系构建、全国性股权投资中心建设及海淀区金融业“十一五”建设成就和“十二五”发展规划等的一个窗口,发展为近年来各省市代表团和考察单位来到中关村考察的一个新的重点区域。

2010年3月,海淀区政府又与鼎好电子城共同举办了“中关村台资企业资本中心签约暨揭牌仪式”,在鼎好电子城设立“中关村台资企业资本中心”。

海淀区正在实施“建设科技发展综合改革实验区2010—2012年行动计划”,其中一项重要的工作就是进一步引导科技金融机构尤其是股权投资机构,聚集中关村西区。

在众多期待者的心目中,当海淀区成为全国股权投资机构最密集,投资行为最活跃的股权投资中心,那中关村海淀园距离其设定的成为具有全球影响力的科技创新中心的目标也就不远了。

离“中国硅谷”梦想还有多远

“新年的太阳已照耀在中关村上空,让我们发扬‘中关村人’的理性思考,大胆创新、携手共进。”1998年元旦,时任北京市海淀区副区长的王孝东在中关村《试验区报》的“元旦献词”中写道,这是中关村人第一次有了明确的集体身份认同。

时代集团总裁王小兰1984年下海,中关村先后诞生了2万余家公司,最初的那些公司只有20余家存活至今,而时代集团就是其中的幸运儿。

凌志军在书中并未回避中关村早期历史上涉嫌走私的那些企业的“原罪”。“如果没有他们的委曲求全和忍辱负重,中关村的电子贸易可能发展不起来,至少不会那么快。”

现在,在中关村国家自主创新示范区官网上这样介绍:拥有以联想、方正为代表的高新技术企业近2万家,以北京大学、清华大学为代表的高等院校近40所,以中国科学院、中国工程院所属院所为代表的国家(市)科研院所200余所;拥有在校大学生40余万人,每年毕业生超过10万。拥有高素质从业人员超过百万,留学归国创业人才超过1.5万人;拥有国家级重点实验室67个、国家工程研究中心27个、国家工程技术研究中心28个、大学科技园24家、留学人员创业园29家……

但显然,上述成绩所标榜的仍然是中关村,而不是“中国硅谷”。

“硅谷不会因为拉来了哪个大公司就特别高兴,不会因为世界500强落户于此就大肆宣传。”互联网实验室董事长方兴东说。

他曾将硅谷比喻为一座生生不息的火山。“上世纪60年代半导体产业初露峥嵘,硅谷推出了英特尔、AMD等企业。70年代计算机开始扩张性增长,硅谷推出苹果、Tandem等企业。80年代个人电脑革命启动,硅谷又推出Sun、Cisco等软硬件企业。在90年代的互联网热潮中,硅谷又奉献了网景、雅虎等企业。总之,硅谷始终在不断推出高成长企业,并成为整个国家高科技领域的领导力量。”

根据2008年北京市政府下发的关于中关村科技园区发展战略纲要(2008年—2020年),希望到2020年,中关村科技园区高新技术产业增加值将占到北京地区生产总值的30%,并初步成为全球新兴的科技创新中心。

在政府新政策扶持和自身新目标带动下,中关村要如何实现新技术力量的生生不息,避免“一次性的硅谷”,全世界拭目以待。